-

(測試)【完整菜單】延長至五月底!添好運港式飲茶 100 分鐘點心吃到飽只要 699 元

2025-04-28 12:44 -

美日俄三巨頭如何瓜分世界是我們該擔憂的事

2025-02-22 07:00 -

廖偉棠專欄:《巴布·狄倫:搖滾詩人》──挑釁的傳主,不挑釁的傳記片

2025-02-22 07:00 -

台日菲防禦監控情資共享之必要與迫切

2025-02-22 07:00 -

為什麼川普不可能變獨裁

2025-02-21 07:00 -

國防部修訂「志願士兵甄選條件」的省思

2025-02-21 07:00 -

這樣的信徒不是在敬奉神明

2025-02-21 07:00 -

【大師講堂】抗中或成川普和莫迪「兄弟情」的催化劑

2025-02-21 07:00 -

從台灣到美國 政治文化才是民主良窳的關鍵

2025-02-21 00:00 -

「藍白敵人論」無法讓罷免運動成功

2025-02-20 07:01

Taiwan In Numbers:少子化-台灣即將從無感走向棘手的課題

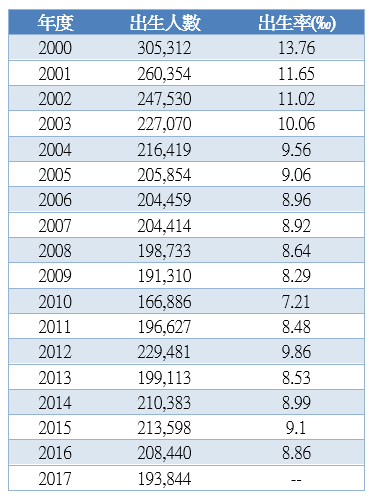

台灣新生兒在1981年有41萬4069人,出生率達到千分之22.97,雖然此後開始呈現下滑趨勢,但在1981年1997年之間一直維持在30萬人以上。以表一為例,2000年,台灣新生兒有30萬5312名,但自從2001年以後,就不曾站上30萬的關卡。2010年是近30年來出生人數最少的一年,僅有16萬6886人,出生率也只有千分之7.21,初步分析應該是因為前一年度金融海嘯的影響。除了2010年之外,台灣在2008年之後,新生兒人數維持在20萬左右浮動;2017年的出生人數則是低於20萬人,僅有193844名。

除了2010年之外,台灣在2008年之後,新生兒人數維持在20萬左右浮動;2017年的出生人數則是預計低於20萬人,至11月為止,僅有17萬7278人,婦產科醫學會估計2017年新生兒總人數僅約19萬5千名。

工作人口減少 衝擊台灣經濟

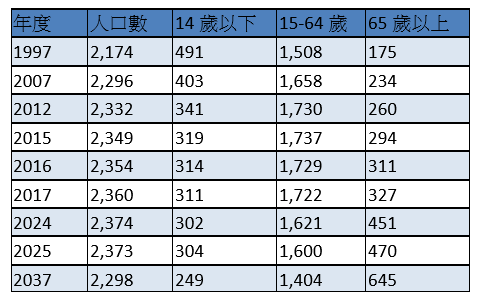

由於少子女化(少子化)加上國人平均餘命延長等因素,直接導致人口結構改變,台灣將面對高齡化社會的提早來臨。因為出生率低,台灣可就業人數減少,青壯年(15-64歲工作人口)將面臨更大的扶養壓力。依據表二人口統計推估,台灣總人口數預計在2024年達到2374萬人,接著從2025年開始減少。

至於工作人口數在2015年達到1737萬人,2016年起開始下降,一年就減少7萬多人。根據國發會推估,工作人口往後每年減少幅度恐怕逐年加大;例如2018年可能減少10萬人,從2025年開始,每年將減少超過20萬人,未來10年累積將減少154萬人,對台灣經濟發展造成衝擊。

此外,依照表三人口與扶養比趨勢分析,工作人口比例的高峰則是出現在2012年,占總人口的74.22%,2016年降至73.46%,到2026年將只剩三分之二(66.7%)。扶養比最低是出現在2012年的34.7%,亦即每個工作人口除了養自己外,還要養0.347個依賴人口(14歲以下及65歲以上),換算每2.9個工作人口要撫養1個依賴人口,此後扶養比便開始增加。

特別是2017年2月起,老年人口正式超越幼年人口(老化指數>100),預計2017年底的撫養比將為37%,其中扶老比19%、扶幼比18.1%,亦即每2.7個工作人口要撫養一個依賴人口。

最後,預計20年後(2037年)扶養比將達63.7%,亦即現在的孩子們長大後所面對的環境,將是每1.6個工作人口就必須撫養一個依賴人口。實際上國人在20歲以前多無工作,如將15-19歲也算入依賴人口,那麼撫養比實際上在2014年就已經開始翻轉,預計2037年時扶養比將達75.3%,屆時每1.3個工作人口就必須撫養1個依賴人口。

表一:台灣新生兒人數

表二:過去與未來20年人口統計與推估

表三:過去與未來20年我國扶養比趨勢圖

衝擊教育 影響醫療生態

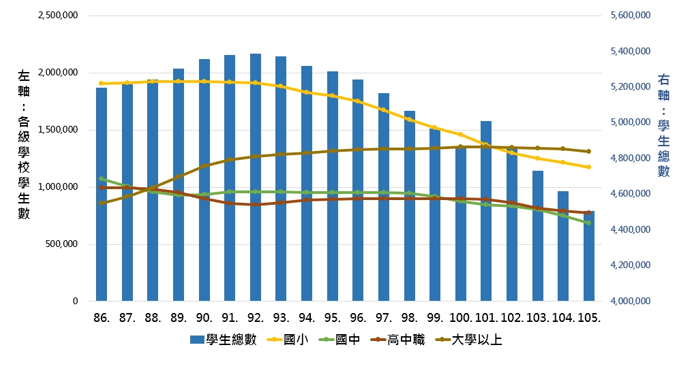

少子女化不僅影響經濟發展與撫養比,同時也衝擊了教育。自2006年(95學年度)以來(表四、表五),大學生人數維持在130萬人以上,但各級學校人數則是和出生人數一樣逐年下降,愈低年齡層的學校影響愈大,總數在近5年更是減少50萬人。學齡前教育在100學年度前只有幼稚園資料,自101學年度起,幼稚園及托兒所改制為幼兒園,故人數明顯增加。但數字也只是曇花一現,隔年起學生數又顯著下降。

從表六可以發現,自1994年「師資培育法」施行後至今,通過師資檢定而持有教師證的人數累積已達19萬人,但少子女化造成各級學校減班、甚至併校,壓縮教師任教空間。「儲備師資」即擁有教師證卻未能通過甄試,而無法在學校任教的流浪教師,占具教師資格者的比例逐年增加,2016年已超過三分之一。

許多教師找不到工作,只好暫時擔任代理代課老師,形成兼職化現象。這些兼職代課老師與俗稱流浪教師的儲備師資,總共已經超過8萬多人。

少子女化趨勢也影響到台灣的醫療體系結構。2014年12月,國家衛生研究院公布國內醫師人力短缺數據,推估到2022年,內、外、婦、兒、急診5大科最多將缺7445名醫師,其中婦產科則有醫師年齡老化問題,屆時一半的醫師年紀逾60歲。

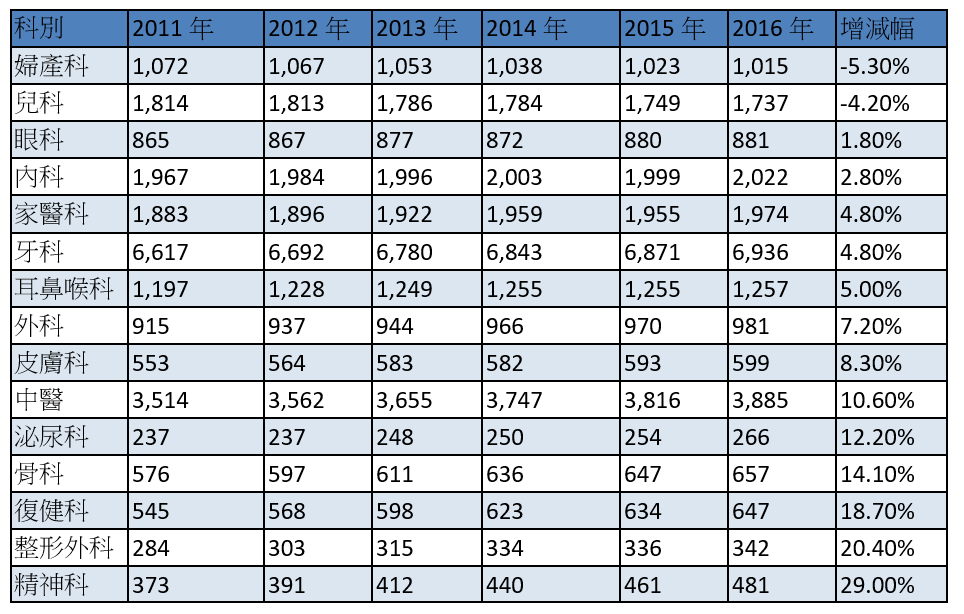

表七可以了解到台灣醫療體系的狀況,原本就很缺醫師的婦產科、小兒科醫療院所在近年來呈現減少趨勢。少子化也降低了兒科及產科醫師的投入意願,加上婦產科醫師老化,此外,婦產科又容易產生醫療糾紛,長期下來勢將影響台灣人的就醫機會與醫療品質。

總的來說,若要將少子女化視為國家安全危機,其實一點也不為過。首先,少子女化衝擊了經濟發展基礎的人力需求,老年人口在2017年正式超越兒童人口,扶養比越來越高,工作人口的負擔越來越重。其次,各級學校的學生人數逐年降低,這也意味著未來台灣不需要太多的學校與教師。

第三,少子女化也影響了醫療人力的配置,同時可能無法醫療系統本身的產科醫師高齡化現象,畢竟狀況頻出的醫療糾紛與少子女化,將使得醫師不願意投入婦產科甚至小兒科的行列之中。

表四:近20年各級學校學生數統計

表五:近20年各級學校學生數統計圖

表六:持有教師證師資歷年累積任職情形

表七:近年主要科別醫療院所家數統計

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

關注我們的報導社群

提供新聞:news@upmedia.mg

投書評論:editor@upmedia.mg

客戶服務:service@upmedia.mg

廣告合作:ad@upmedia.mg

31.2°C

31.2°C

資料來源:衛福部「

資料來源:衛福部「