-

(測試)【完整菜單】延長至五月底!添好運港式飲茶 100 分鐘點心吃到飽只要 699 元

2025-04-28 12:44 -

美日俄三巨頭如何瓜分世界是我們該擔憂的事

2025-02-22 07:00 -

廖偉棠專欄:《巴布·狄倫:搖滾詩人》──挑釁的傳主,不挑釁的傳記片

2025-02-22 07:00 -

台日菲防禦監控情資共享之必要與迫切

2025-02-22 07:00 -

為什麼川普不可能變獨裁

2025-02-21 07:00 -

國防部修訂「志願士兵甄選條件」的省思

2025-02-21 07:00 -

這樣的信徒不是在敬奉神明

2025-02-21 07:00 -

【大師講堂】抗中或成川普和莫迪「兄弟情」的催化劑

2025-02-21 07:00 -

從台灣到美國 政治文化才是民主良窳的關鍵

2025-02-21 00:00 -

「藍白敵人論」無法讓罷免運動成功

2025-02-20 07:01

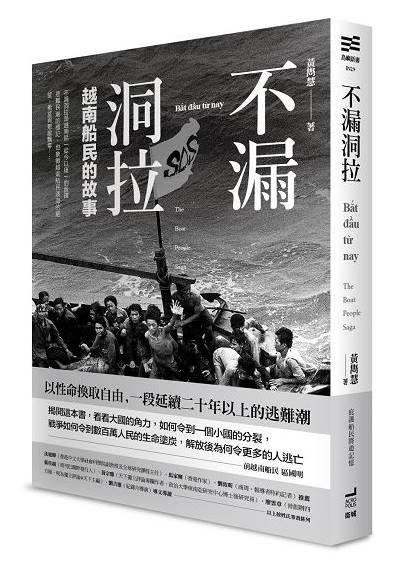

《不漏洞拉:越南船民的故事》-回歸前 北京施壓港英政府關閉難民設施

1980至90年代的香港,除了要應付大批船民,還處於政權交接過渡期,北京向港英殖民政府施壓,要求在1997年回歸前解決越南船民問題。沙田白石羈留中心是香港眾多難民設施中規模最大,最高峰時期曾接收超過2萬人。1990年代,船民已不只一次因債務等問題發生騷亂,其中最嚴重的,要數1996年爆發的那一次。當時回歸在即,香港政府要加快關閉難民設施,那時有900人即將要被遣返,有船民策動暴亂試圖逃脫,警方動員了2千名防暴警員,用了近2千發催淚彈鎮壓,並把逃跑的人都抓回來。清點之後,有26個營舍被燒毀,其中一個營舍存有即將被遣返船民的名單。

以上只是發生在香港的事件,還沒算上在其他收容大批船民的東南亞國家所發生的暴動。越南船民在香港以至國際的形象更加低落。

香港的船民終曲

自從「不漏洞拉」的廣播在香港反覆播放後,電視上播出有關船民的畫面,換成被遣返船民上機的場面,有的人見鏡頭在前,就大吵大鬧,由警衛拖拉著上飛機。一些隨行的職員回憶,全部人上了機後,整個航程一片平靜。這是表示他們乖乖認命了嗎?有的人到了老家,真的開展新生活,也有些人再申請出國,最終移居海外,畢竟那時已經有很多同胞成功出國,可提供協助的管道比以前多了。

臨近回歸中國的好幾年,隨著大部分人移居外國或遣返越南,滯留香港的船民愈來愈少。1997年,白石羈留中心正式關閉,留下的276人要遷出。數週後,香港也結束殖民地時代,由中國統治。1998年,取消第一收容港政策,全港所有船民都集中到屯門望后石越南難民中心。

2000年,香港政府關閉望后石,斷水斷電,強逼留下的船民遷走,關閉望后石中心普遍視為香港越南船民問題的完結。

當時有大約1千400多人留在香港,成了夾心人—既沒有國家願意收容,而越南也不接受遣返,部分是因以前在越南或難民營有過犯罪前科,政府允許他們留在香港居住,自力更生,香港政府為這群人推出「擴大本地收容計畫」,他們每月獲發港幣3千元援助金,和沒有星的香港身分證 註更多香港永久性居民身份證俗稱「三粒(顆)星」,因他們所持有的永久性居民身份證上,註有「***」的標記而得名。,有權居留及工作,如果觸犯法例被定罪,理論上有可能會被下令離境,如果住滿7年,沒有犯罪紀錄,就合資格申請三星身分證,獲得和永久居民同等的權益,子女也能接受香港教育。雖然香港政府從此不用再營運難民設施,但是要動用公帑,再加上治安等因素的憂慮,不免有反對聲音,但似乎也沒有其他更好的方案,不論是政府、香港人以及船民,都只得嘆句奈何。

這些前船民教育水平不高,找住所和工作都遇上重重障礙,只能做底層工作。大部分人都希望展開新的一頁,努力為糊口奔波,融入社會,也努力掩飾自己的難民身分,不願談及難民營的經歷。

但也有一部分人或因不願腳踏實地,或因逼於無奈,或因長年的難民營生活窒礙了社會能力的培養,難以真正融入社會,靠從事非法勾當維生,兜售盜版DVD光碟、私菸算是最輕微的了。他們往往熬不過7年關卡,就又再犯事,於是又要重頭算起。有些至今仍露宿天橋底,染上毒癮,在社會邊緣不斷循環,直至老去…

香港做為收留港,履行國際責任超過20年。根據統計,收留船民平均每年每人要花費1萬2千港幣,當中一部分應由聯合國難民署支付,但到目前還有一大筆費用沒有解決,由香港墊支的款項總共約16億,多次追討未果。基本上安置船民除了依靠一些教會和非政府機構的捐助,其餘均由香港納稅人埋單,只因我自己當年也是香港的一分子,多多少少還是想記住這筆帳。本來,聯合國難民署1950年創立的宗旨是處理二戰後遺留的歐洲難民,是個臨時組織,原定三年後解散,結果經過60多年,難民問題如雪球般愈滾愈大,眼下的難民潮不只在一處爆發。2016年,單在中東地區登記的敘利亞難民已破480萬,幾乎追上香港80年代的人口,難民署這個大型機構的運作非常艱難,財政入不敷出,香港的這筆陳年舊帳,看來是很難追回了。而越南船民潮衍生出的難民、尋求庇護者、經濟移民這些類別,至今在國際上仍然通用。

(文章摘錄自《不漏洞拉:越南船民的故事

※作者是一位遷徙者,香港出生,後移民加拿大溫哥華,親歷和見證大型人口移動。也曾居大連,操粵語、英語。略懂一些日本語。近年熱衷閱讀難民故事,觀察當今難民潮。

※作者是一位遷徙者,香港出生,後移民加拿大溫哥華,親歷和見證大型人口移動。也曾居大連,操粵語、英語。略懂一些日本語。近年熱衷閱讀難民故事,觀察當今難民潮。

- 【有片】美國紐奧良退役美軍衝撞人群致15死 攜IS旗幟疑為「恐攻」有同黨

- 1秒翻轉厭世上班族的心!台北捷運「奇異果列車」淡水信義線超萌登場

- 美日俄三巨頭如何瓜分世界是我們該擔憂的事

- 楊冪《狐妖小紅娘月紅篇》熱度超越《慶餘年》第二季奪冠 她降片酬拿6千萬僅是張若昀一半

- 【內幕】朱、侯釋善意允投入大選挺韓 力抗「郭柯王」結盟

- 人氣台菜餐廳「真珠」插旗微風南山!身分證有「9」免費加菜 農曆春節推出 3 款限定年菜、花雕醉蝦必吃

- 【東京鐵男見聞】日本啤酒30年的戰爭 — 麒麟對決朝日!

- 李怡回憶錄:俄羅斯歷險記

- Ptt 熱議!T1 Gumayusi 發現 Faker 是他的叔叔 網友:LCK 是李氏王朝?

熱門關鍵字

評論

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

關注我們的報導社群

提供新聞:news@upmedia.mg

投書評論:editor@upmedia.mg

客戶服務:service@upmedia.mg

廣告合作:ad@upmedia.mg

31.2°C

31.2°C