-

(測試)【完整菜單】延長至五月底!添好運港式飲茶 100 分鐘點心吃到飽只要 699 元

2025-04-28 12:44 -

美日俄三巨頭如何瓜分世界是我們該擔憂的事

2025-02-22 07:00 -

廖偉棠專欄:《巴布·狄倫:搖滾詩人》──挑釁的傳主,不挑釁的傳記片

2025-02-22 07:00 -

台日菲防禦監控情資共享之必要與迫切

2025-02-22 07:00 -

為什麼川普不可能變獨裁

2025-02-21 07:00 -

國防部修訂「志願士兵甄選條件」的省思

2025-02-21 07:00 -

這樣的信徒不是在敬奉神明

2025-02-21 07:00 -

【大師講堂】抗中或成川普和莫迪「兄弟情」的催化劑

2025-02-21 07:00 -

從台灣到美國 政治文化才是民主良窳的關鍵

2025-02-21 00:00 -

「藍白敵人論」無法讓罷免運動成功

2025-02-20 07:01

【人權作家余杰】六四・北大・劉曉波 行走「火冰」爭信仰(中)

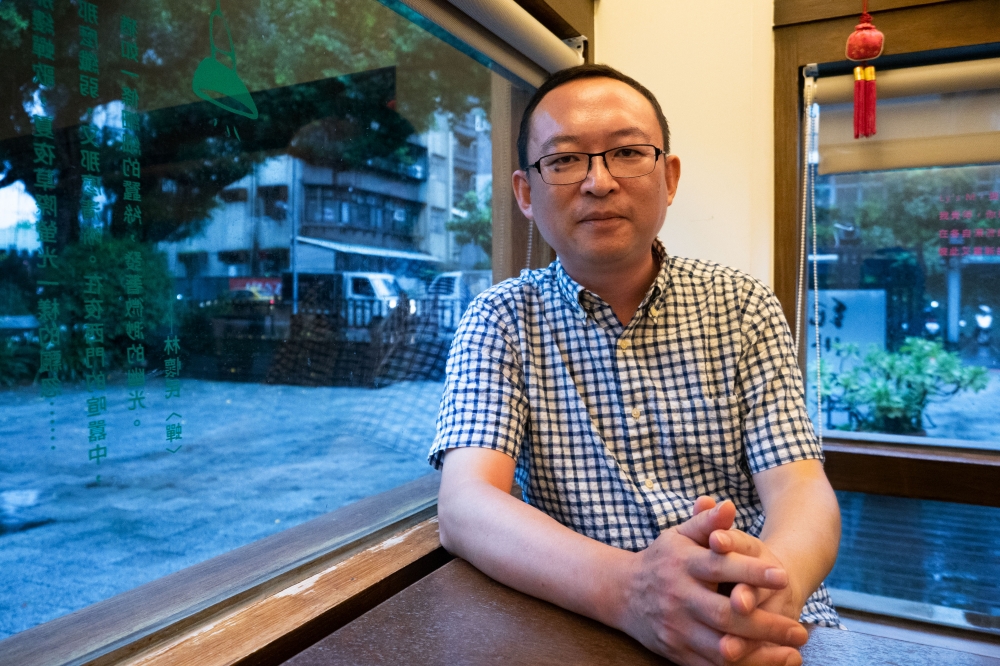

「我的老家是四川的一個小城。」他說。

他的外曾祖父是當地有名的中醫師,因為是地主,所以掃街20年,外公擔任小學老師。家庭成分不好,母親高中畢業後沒辦法念大學,只能找到修水壩的工作。

父親出身貧困的農民家庭,在寡母的扶持下念到大學,成為工程師。父母都在外地工作,余杰從小給外婆照顧,這個家庭經受過幾十年的政治動盪,想必對政治拒而遠之吧?我問余杰。

看《河殤》、聽BBC 六四後決心念北大

非常意外地,他搖搖頭,「我成長的80年代,是很寬鬆的。」他還記得80年代中國啟蒙主義的經典紀錄片《河殤》,在央視半夜12點播出時,全家人撐著不睡也要看的那種盛況。

「89年前後,周圍的人都在偷聽BBC、美國之音。」他回憶,六四事件震驚了全中國,肅殺的氣氛沒有嚇倒他,還在念中學的余杰竟立志「一定要去念北大」。

一個四川孩子想去北京是不容易,「四川有1億人,北京大學只開40個名額。」他說:「考上北大後,我發現,我比同學多100多分。」

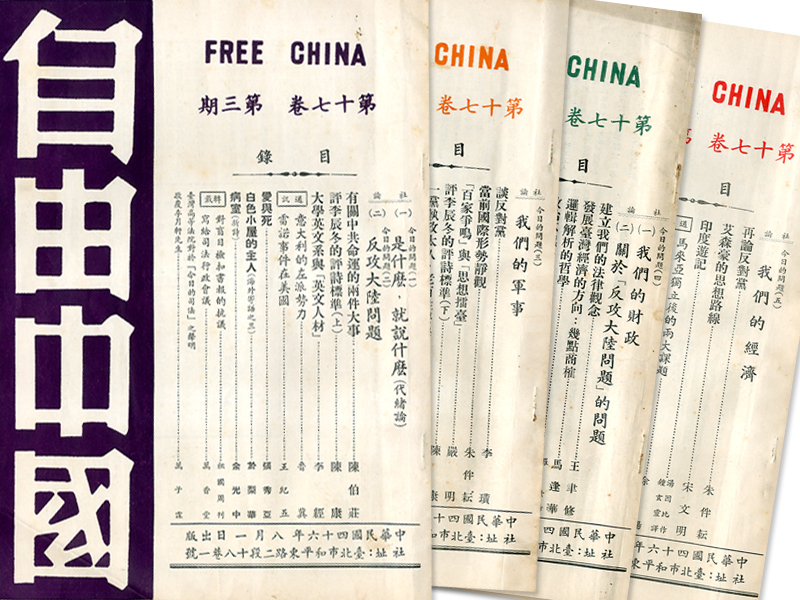

這個來自四川的孩子對北京大學十分失望,千辛萬苦地考上了,但是六四後的北京大學校園一片肅殺,就在這時候,余杰發現學校有個「台港文獻中心」,和管理員混熟以後,他成了常客,舉凡《自由中國》等雜誌及出版品在此一應俱全,台灣自由派學者的文章,竟成了余杰的養成土壤。

看著看著,自己也寫了許多篇,刻鋼板印了100本分送朋友,其中一個朋友拿給出版商看,那個出版商就來找余杰,說「我幫你出版吧。」

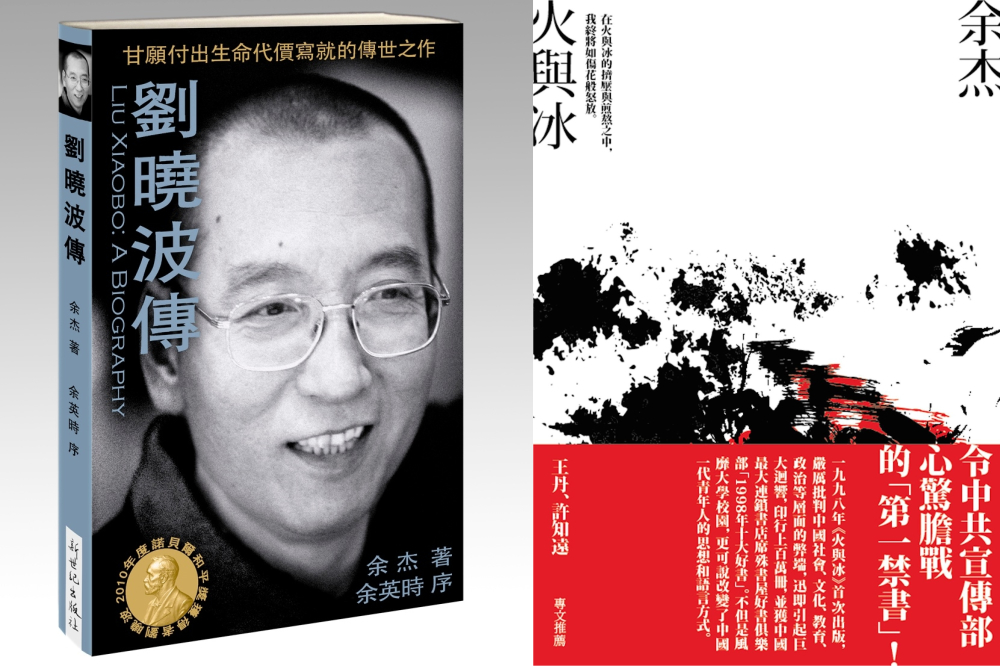

推《火與冰》狂銷千萬冊 堪稱中國青年聖經

這本轟動中國,可以說是「年輕一代被壓抑的心聲」的作品,就是《火與冰》,余杰估計,加上盜版,全中國應該印出了200、300萬本,甚至上千萬本。

「不過印多少本我也不知道,因為去問印刷廠他們永遠說1萬本,然後2萬塊把版權賣斷了。」他微笑。

對許多中國青年來說,《火與冰》是他們的啟蒙之書,事實上,這本書也是余杰的鑰匙;打開了他這一生行走於《火與冰》之上,為了追尋愛與信仰,屢戰屢敗,流亡的道路。

「那時候劉曉波在獄中,他的妻子劉霞買了這本書寄給他看。」

「劉曉波出獄後,便打電話給我。」余杰說。

劉曉波劈頭就把余杰罵了一通,「他說我在吹捧老師,說我許多觀點不對……。」講起與劉曉波的相識,余杰尷尬地笑了一聲。

雖然初識是如此尷尬的場面,可是關心中國民主化的兩人,終究「還是走到了一起」。

「我們共同的朋友約我們一同吃飯,我們倆的妻子也都來了,漸漸的化解了尷尬的氣氛。」那時候,劉曉波已經是名滿全球的政治犯,而余杰不過才24歲,是一個研究所剛畢業的文科學生。從此,余杰跟隨著劉曉波的腳步,兩人亦師亦友,劉曉波擔任獨立中文筆會會長時,余杰就當他的副會長。

發表人權報告前被抓 從此「隱形」中國

2004年,余杰與近10位朋友準備在中國發表人權報告,「那一年的12月左右,國保來到我家,在我岳父岳母面前把我抓走。」

「我岳父的爸爸是一個中學校長,反右運動(1957)時自殺,連屍體都找不到。他們非常驚慌,馬上燒掉我10幾本日記,沖進馬桶。」

「沖得太多,馬桶都堵住了。」余杰自嘲地苦笑了一聲。

從此開始,余杰也成為國保監視的對象,「我們在這桌吃飯,他們就坐在隔壁桌。」余杰舉起手指點著面前的咖啡桌,又轉身比比隔壁的桌子,相距不過10幾公分。他所住的小區成了重點監視對象,他平常不能夠離開小區,離開要申請。

接著,他的文章也不能在中國發表了,「從2004年開始,我在中國就是個隱形人了。」他說。

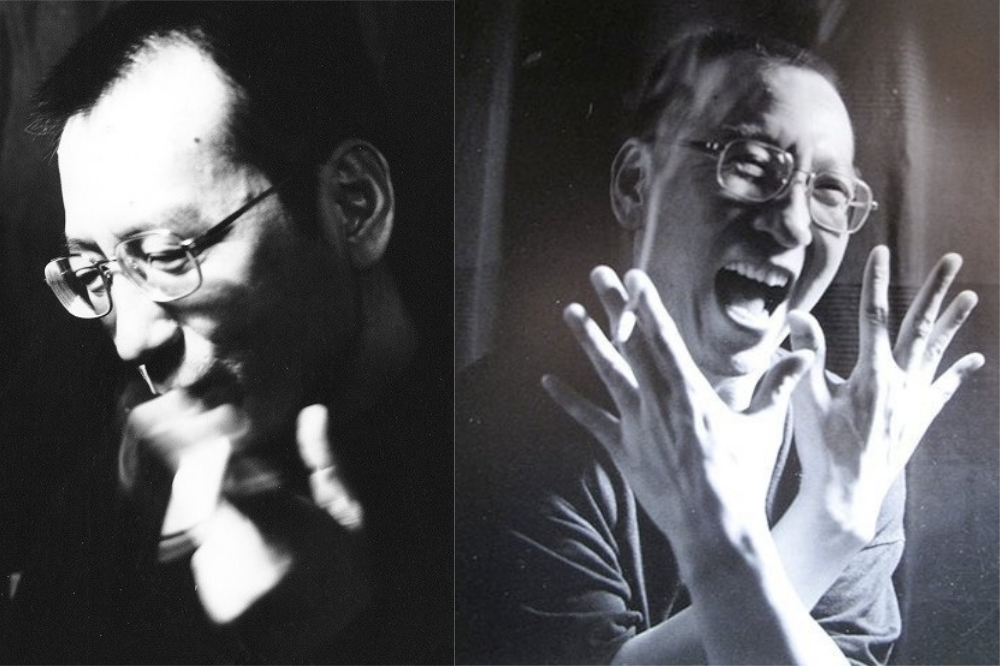

《零八憲章》網路發酵 劉曉波旋即被捕

即使如此,他與劉曉波仍然熱烈地進行著《零八憲章》的討論,「我們每個人的家都被監視著,電話也被監聽了,所以如果我們要討論,就約在朋友開的餐廳的小隔間裡。」他說。

每次都約些不同的人,這次是作家,下一次可能是新聞界,再下一次可能是教會……。

「覺醒的中國公民日漸清楚地認識到,自由、平等、人權是人類共同的普世價值;民主、共和、憲政是現代政治的基本制度架構。

抽離了這些普世價值和基本政制架構的『現代化』,是剝奪人的權利、腐蝕人性、摧毀人的尊嚴的災難過程。」—《零八憲章前言》

這篇政治宣言讀起來盪氣迴腸,我想不只是義正辭嚴的緣故,而是因為裡面充滿了愛:顧念著每個人的意見、尊嚴與感情。

可是,中國民運人士很有愛,中國政府卻不是這樣子想事情;中國共產黨對不同意見的處理方式一向是「要把敵人消滅乾淨」(少年先鋒隊隊歌)。

《零八憲章》在網路上公開的幾小時內,劉曉波即被逮捕。(接續下集)

【人權作家余杰】

●掰斷10指當球踹 余杰被中國消失那7天…(上)

●筆尖下的戰爭! 他日灑5千字解構中國(下)

【上報人物看更多】

●再會!豐原三民書局 利錦祥那些年熱烈的民主魂(上)

●全球僅10間! 走進焦傳金的怪奇烏賊實驗室(上)

- 【完整菜單】小巨蛋美食+1!全新咖啡廳 pastaio noodle cafe 早午餐、下午茶通通有 極厚法式吐司、生義大利麵必吃

- 【東京鐵男見聞】戰國第一武將真田幸村的故鄉 —上田

- 【獨家】台肥南港C4基地廢土案爆單據造假 北市府祭重懲開鍘:即日起勒令停工

- 台東紅烏龍茶飄香威尼斯「雲水之都」!攜手陳耀訓「紅烏龍義式麵包棒」限量開賣

- 【有片】美國紐奧良退役美軍衝撞人群致15死 攜IS旗幟疑為「恐攻」有同黨

- 國防部修訂「志願士兵甄選條件」的省思

- 收百萬元助王大陸造假病歷逃兵 3「兵役黃牛」遭聲押禁見

- Mister Donut 聯名珍煮丹!黑糖系甜甜圈甜蜜開賣、期間限定買 6 送 3

- 從台灣到美國 政治文化才是民主良窳的關鍵

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

關注我們的報導社群

提供新聞:news@upmedia.mg

投書評論:editor@upmedia.mg

客戶服務:service@upmedia.mg

廣告合作:ad@upmedia.mg

30.3°C

30.3°C