-

(測試)【完整菜單】延長至五月底!添好運港式飲茶 100 分鐘點心吃到飽只要 699 元

2025-04-28 12:44 -

美日俄三巨頭如何瓜分世界是我們該擔憂的事

2025-02-22 07:00 -

廖偉棠專欄:《巴布·狄倫:搖滾詩人》──挑釁的傳主,不挑釁的傳記片

2025-02-22 07:00 -

台日菲防禦監控情資共享之必要與迫切

2025-02-22 07:00 -

為什麼川普不可能變獨裁

2025-02-21 07:00 -

國防部修訂「志願士兵甄選條件」的省思

2025-02-21 07:00 -

這樣的信徒不是在敬奉神明

2025-02-21 07:00 -

【大師講堂】抗中或成川普和莫迪「兄弟情」的催化劑

2025-02-21 07:00 -

從台灣到美國 政治文化才是民主良窳的關鍵

2025-02-21 00:00 -

「藍白敵人論」無法讓罷免運動成功

2025-02-20 07:01

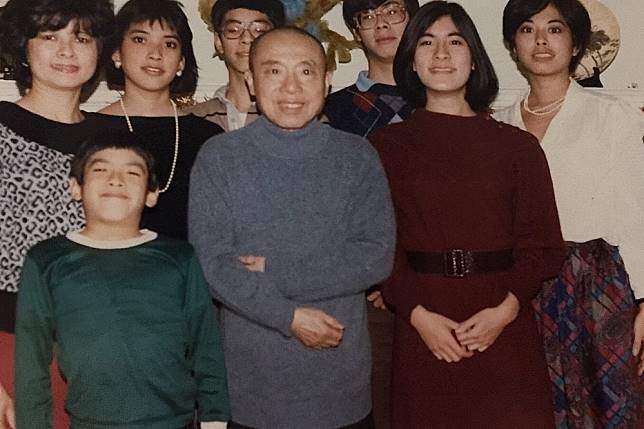

【上報人物】歸鄉、家族流轉 陳舲舲台北寄情

「一隻跑動的家雞,脖子半折不斷,雞血隨著流竄影跡,在村裡四處濺射」

憶鄉人

陳氏祖籍在福建,1949年來台,外公進中央銀行幫忙,最初落腳木柵眷村,很窮,簡便搭建,有年半夜淹水,全家狼狽攀屋頂逃難。在美國,聽母親台北記憶,我心半酸半甜,談了家境清貧,外婆在小院養雞,待年節一來,就得上演「追雞記」。

一次下刀不快,一隻雞脖子半折不斷,意識仍有,雞血隨著流竄影跡,在村裡四處濺射,講來血腥,但母親言談神情,反是流露家族緊相偎依的惦念。

特殊身分

我家族史紛繁冗雜,父親陳松樵結過三次婚,最早在中國鹽務總局、美國駐上海總領事館工作,後移民華盛頓哥倫比亞特區(Washington, D.C.),在《美國之音》退休。

【編按】陳松樵為清光緒21年銅梁縣(今重慶市銅梁區)知縣陳培倬之孫,買辦起家。

哈佛大學漢學家費正清(John King Fairbank)1982年出版《費正清中國回憶錄》第17章〈立足重慶〉曾提「陳松樵是中國鹽務局事務主任,與孔祥熙私交甚密,定期向孔匯報我活動景況」,另形容「陳松樵像美國政府潤滑油,個頭不高,總穿著一件長袍馬褂…美國人喜歡和陳一起買東西,看他討價還價表演…戰時新聞局與其他朋友常請陳交涉『談判』,無論東西被盜、煤塊用完或某人被捕,都讓陳先生處理。」

陳松樵曾任美國駐上海總領事館「文化參贊」與「處長秘書」,後赴美職掌《美國之音》總編輯,著有《參佰萬圓使者》,自述兩國政府交戰時,他如何避過日軍查察,將中國政府印章與三佰萬元運往內地經歷,陳舲舲同父異母姊姊陳嘉聰,曾將本書贈予重慶市圖書館、銅梁區圖書館收藏。

父親前妻是我外公妹妹

他首次結婚在上海,娶了我外公妹妹,育有3女後赴美,後因文化大革命,沒再重返中國,1986年父親去世,老家親戚搭上線,才知我有兩個同父異母姊姊仍住廣東、雲南,親屬稱謂複雜,兩個姊姊甚至比我母親年紀大。

父親二太太因故跑了,留下女兒在台灣,我爸可憐她沒母親,娶了女兒中文老師當三太太,就是我媽曾永佳,小他30歲,陸續生下4男3女,我是老大。

外貌我似父親,若像我媽就好了,她秀麗聰慧,以前念銘傳女商會統科(今銘傳大學會計系),自豪期考常由她與好友輪奪「榜首」書卷位,她講那些年教師嚴格,不聽話抄尺器敲你手,閒餘在外,遭師長撞見短裙濃妝,當街斥罵也平常稀鬆。

所思所念

2015年隨梅健華就任「美國在台協會」處長來台,我被邀回銘傳演講,入校園一走,身膛不自覺挺立起來,「這就是母親念茲在茲,那所嚴格大校。」

重返台灣,我接過母親一遊台北,外公住過的木柵、長安東路、南門市場都探,記得母親目光閃耀「高架橋、大廈,在在不同」,神色歷歷在目。

請回答1988

1987年芝加哥大學英文所畢業,隔年我隻身來台,入台大學中文,雖說八O年代「中國尚未開放」是緣故之一,但朋友沒往北京去,可因「史丹佛中心」(今台大國際華語研習所)師資好,30年前是亞洲華文語言學校第一。

那時我接《新聞週刊》(Newsweek)外稿、進《中國郵報》(The China Post)實習編輯、轉《合眾國際社》(UPI)駐台記者,再跳《路透社》駐香港跑經濟線,《亞洲華爾街日報》(The Wall Street Journal Asia)才深入中國南方新聞。

蔣宋美齡壓新聞

台灣最大躍進是「政治」,八O年代躬逢蔣經國執政末期,解嚴在即、李登輝磨刀霍霍接班。

媒體仍不自由,記得《中國郵報》實習,當局不樂見社內某新聞,蔣宋美齡(Madame Soong)直接撥進發行人余夢燕電話干預「這新聞,別寫」,媒體很聽話。

亞洲人一個樣

我與梅健華不是好的中國父母,在家講英文,4個小孩中文不強,沒資格評述,我中文最流利也不是現在。

隨父親移民赴美,我在華盛頓哥倫比亞特區(Washington, D.C.)長大,白人居多,小時常被歧視,街上被吼「滾回日本」、「回去越南」,他們認不清外貌差異,只想「亞洲人一個樣」,我弟就曾被打。

常跟4個小孩說,你們很幸運,長在這時代,再沒人會因你是「亞裔小孩」出手。

隱性霸凌

血統承受,性別原罪經歷也不缺,《上報》來訪時是「國際婦女節」,我想起《華爾街日報》18年,有時男記者薪水硬比女記者高截,同工不同酬。

2002年派任《華爾街日報》北京分社副總編輯(Deputy Bureau Chief),同批也有女高階主管,不知怎的,我們意見屢闖不進決策圈,但無法佐證抗辯,算了。

將來的將來

將來的將來,我有作家夢,小說改編自己外派經驗,可得強調,這不全真實。情節這麼說:「一位美籍華僑女孩,十來歲年華正盛,隨爸爸派任外交官赴北京,出現『大魔頭』中國女商賈,處心積慮引戰破壞美、中關係,遭小女孩發現,一心攔阻…」。

接送小孩上課完,我日日晨間8點寫至下午4點,除了供稿「世界銀行」(World Bank)、「經濟學人智庫」(The Economist Intelligence Unit)撰述「開發中國家教育、醫療觀察」之外,鎮日埋頭一磨三年,沒辦法,小說我是生手。

比「記者」更難賺的事

以前和鄰居,我們騎過單車送報打工,現在也鼓勵4個小孩多向外接觸,他們有沒有文學夢不清楚,但在台灣曾靠語言交換、足球導師賺零用,小女兒有音樂夢,想進「百老匯」(Broadway theatre),我不贊成。

我一生就當記者,音樂可比記者難賺錢,不是嗎?

撰文:陳怡杰 攝影:李昆翰

- 【東京鐵男見聞】戰國第一武將真田幸村的故鄉 —上田

- 【完整菜單】小巨蛋美食+1!全新咖啡廳 pastaio noodle cafe 早午餐、下午茶通通有 極厚法式吐司、生義大利麵必吃

- 國防部修訂「志願士兵甄選條件」的省思

- 沈榮欽專欄:從RCA的前世今生看一項技術如何成為贏家(二之二)

- 收百萬元助王大陸造假病歷逃兵 3「兵役黃牛」遭聲押禁見

- Mister Donut 聯名珍煮丹!黑糖系甜甜圈甜蜜開賣、期間限定買 6 送 3

- 【獨家】台肥南港C4基地廢土案爆單據造假 北市府祭重懲開鍘:即日起勒令停工

- 從台灣到美國 政治文化才是民主良窳的關鍵

- 台東紅烏龍茶飄香威尼斯「雲水之都」!攜手陳耀訓「紅烏龍義式麵包棒」限量開賣

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

關注我們的報導社群

提供新聞:news@upmedia.mg

投書評論:editor@upmedia.mg

客戶服務:service@upmedia.mg

廣告合作:ad@upmedia.mg

27.8°C

27.8°C