-

(測試)【完整菜單】延長至五月底!添好運港式飲茶 100 分鐘點心吃到飽只要 699 元

2025-04-28 12:44 -

美日俄三巨頭如何瓜分世界是我們該擔憂的事

2025-02-22 07:00 -

廖偉棠專欄:《巴布·狄倫:搖滾詩人》──挑釁的傳主,不挑釁的傳記片

2025-02-22 07:00 -

台日菲防禦監控情資共享之必要與迫切

2025-02-22 07:00 -

為什麼川普不可能變獨裁

2025-02-21 07:00 -

國防部修訂「志願士兵甄選條件」的省思

2025-02-21 07:00 -

這樣的信徒不是在敬奉神明

2025-02-21 07:00 -

【大師講堂】抗中或成川普和莫迪「兄弟情」的催化劑

2025-02-21 07:00 -

從台灣到美國 政治文化才是民主良窳的關鍵

2025-02-21 00:00 -

「藍白敵人論」無法讓罷免運動成功

2025-02-20 07:01

害怕中國的「狼性文化」嗎?褚士瑩要跟在台灣的你說別緊張!

當許多人,用讚揚的口吻形容中國企業跟年輕一輩的「狼性」時,你是不是也覺得哪裡怪怪的?你知道這種說法,根本的邏輯問題在哪裡嗎?

跟北京頂尖的大學生相處以後,發現他們都既優秀又拚命,真不知道我們的年輕人未來拿什麼跟人家競爭!」一個剛去北京航空航天大學拜訪的台灣朋友,非常感慨地說。「我看了很有感,中國人跟台灣人的學習心態真的很不同,他們好積極熱烈喔!」

很顯然地,這朋友說的是所謂的「狼性文化」,我們也都不是第一次聽說。根據百度的定義,狼性文化是一種野、殘、貪、暴的拚搏精神 。

無論是學業還是事業,開拓中不要命的拚搏精神,是謂「野」。對困難要一個個地、毫不留情地把它們克服掉、消滅掉,是「殘」。對所追求的事物永無止境地去拚搏、探索,是「貪」。而逆境中,要粗暴地對待一個又一個難關,不能對難關仁慈,則是「暴」。

有趣的是,單看「野、殘、貪、暴」這四個概念,一般人都會毫不猶豫地說這是「負面的意涵」(negative connotation),我們很難想像有慈愛的父母看著剛出生的孩子,期許他的未來「野、殘、貪、暴」,但是當台灣人形容中國年輕人具有「狼性」,卻通常以正面的褒義詞出現,這中間顯然有觀念上矛盾的地方,也因此讓我特別感興趣。

在往下看之前,請先做一個決定,你認為用「狼性」來形容一個人、或是一家企業,究竟是褒還是貶?如果在我們心中,這個詞是貶義,我們當然無法興起追求的欲望。如果你認為是褒美,我們應該積極追求「狼性」嗎?

河馬不會想變成蝴蝶

我的法國哲學老師奧斯卡‧柏尼菲,時常說人是唯一用想像超越本我的動物。因為人看到蝴蝶,會對蝴蝶的美麗、翩翩飛翔的輕盈姿態,生起羨慕之情,希望自己也能變成一隻蝴蝶,所以有了莊周夢蝶的故事。

「但河馬就不一樣了。」奧斯卡不止一次這麼說,「河馬就是河馬,並且對於自己是笨重的河馬這件事,完全沒有認同危機。」

也就是說,河馬從來不會想如果自己不是河馬的話,應該如何。所以當河馬看到一隻蝴蝶的時候,就只是看到一隻蝴蝶而已,根本不會有任何孺慕之情。

想要變成自己不是的那個人,就跟一頭想要變成蝴蝶的河馬同樣荒謬,原因很簡單,因為河馬永遠不是蝴蝶。

可是如果不是狼,卻要追求「狼性」,有沒有可能成立?

外在條件改變我們的天性?

人類古今中外有鬥犬、鬥雞、鬥蟋蟀的各種陋習,雖然有人說這些動物是「生性好鬥」,但仔細想想,古羅馬人在競技場觀賞戰俘跟飢餓的獅子搏鬥,完全忽略背後的條件,只說獅子吃人是「天性」,未免太過單純;就像鬥犬基本上一輩子就只能上場鬥一次,因為要不是死在戰鬥中,就是受重傷變成殘廢,一生就為了跟另一頭素昧平生、無冤無仇的狗,鬥一次決定死活,這跟我們人類所熟悉的狗「天性」,應該非常不同。如果硬要說,這更像是狼的求生本能。

我們知道狗跟灰狼在基因上,有百分之九十九是相同的。但並不是所有的狗都是鬥犬,所謂鬥犬也不是任何一種專屬的品系,而是狼性被環境誘發的極端例子。

我一位選擇在台中新社山上當有機農種橘子、進入轉型期第三年的朋友邱俊瑋,最近農場發生一樁「滅門血案」。有一天他前腳才離開山上,不到三個小時,爺爺花兩、三萬元買給他照料的三十多隻雞,竟然全死光了。

檢查以後,發現有幾隻是被動物咬死的,其他縮在一團,沒有傷口,則是嚇死的。凶手據推斷,應該是附近山裡面的一群野狗。

飢餓的野狗在山林裡,被誘發了狼性,是天性。根本沒被咬的雞,卻自己嚇死了,也是天性。

雞容易受到驚嚇是有名的,所以新聞當中偶爾會出現貓頭鷹飛到雞舍裡,結果嚇死幾百隻雞的事件,而且這些都是甘肅蘭州、四川重慶的雞,並不是台灣的雞特別膽小,請勿對號入座。

既然是天性,不會有人特別去責怪這些雞膽小沒用,或覺得雞這樣不行,因此要每隻雞都從小培養成鬥雞,鍛鍊牠們能夠做出致命的反擊。

為什麼大多數的雞遇到危險會嚇死,但也會有鬥雞的出現呢?奧斯卡舉另外一個例子,就是平時膽小的母雞,只有在面臨老鷹要來抓小雞時,會違背理性,用自己微弱的力量,去攻擊強壯的老鷹,這也是天性。所以對於雞來說,表現出膽小跟好鬥不同的兩種天性,是由外在條件決定的,就像飢餓的獅子選擇在眾目睽睽下吃人,不能解釋成一種對價值的「追求」。

找到自己的本性

有趣的是,從橘子園主人邱俊瑋臉友的留言當中,我發現俊瑋跟他的朋友們,最在意的,並不是野狗發揮了基因中「野、殘、貪、暴」的狼性,而是這些野狗怎麼可以把三十幾隻雞弄死了,卻沒有吃掉?

「浪費生命」這一點,是讓這群年輕人覺得這群野狗不可原諒的真正原因。

因為大自然中,老鷹抓小雞,為了吃一隻、才抓一隻,絕對不會無緣無故弄死三十多隻,所以比較起來,老鷹是比較可以原諒的。

這一刻,我突然像被閃電擊中一樣,明白了一件事:如果說相對中國年輕人有「狼性」,台灣青年當然是「犬性」。

最早聽到用狼性形容中國年輕人的說法,是二○一三年九月《今周刊》封面故事「狼性襲台」的報導,專題中把台灣青年的性格形容為「羊性」,意思是「不積極、不進取」,但把台灣年輕人比喻成羊,在概念上顯然是完全錯誤的。

要台灣羊學習狼性,就像勉強要雞變成老鷹,是違反天性的。但基因上跟狼有百分之九十九相同的狗,在特定外在的環境壓力下發揮狼性,的確是可能的。

筆名「洛杉基」的網路專欄作家,曾經從台灣人的觀點這樣區分「狼性」跟「犬性」:「狼與狗的區別,在於狼群不喜歡被環境拘束,牠們有什麼生理需求,就會自動去攻擊索取;狗則是習慣生活於被豢養的舒適環境中,口渴肚子餓或需要關心時,則不斷狂吠叫囂,直到主人答應要求為止。世界上沒有所謂的流浪狼,只有流浪狗;狼可以在惡劣環境中求生,狗一旦離開了被豢養的舒適環境,則失去自主能力、忘了教養,也顧不得起碼的尊嚴。」

狗心甘情願被豢養,以交換生活上的安逸,不能說不聰明。實際上,我在針對台灣年輕個案的哲學諮商過程當中,遇過不少案例,內心極度嚮往自由,想要掙脫父母的枷鎖,卻又無法脫離,以至於陷入對自我的認同危機。但諮商結果非常有趣,這些年輕人赫然發現,追求自由是一種心理需求,但在現實生活中,並不想當辛苦的野生動物,更願意當一隻在野生動物園裡的動物,在有限度的範圍內保持天性、享受自由,如果沒有現實需要,並不願過你死我活的拚搏生活—因為那是狼才會想做的事。

奇妙的是,一旦認清了自己的犬性,這幾個年輕人跟自己、跟父母的緊張關係,都逐漸能夠和好了。就像海洋館中的鯊魚,不需要像在海洋中自主捕食的客觀條件下,就能跟其他小於自己的魚相安無事和平共存,與其說這是「違背天性」,當然也可以用「遵循天性」來解釋。

「做自己」很難嗎?

自然界的規律,就是讓老鷹當老鷹,雞當雞,河馬當河馬,蝴蝶當蝴蝶,而狼當狼,狗當狗。應該沒有人會反對這樣的說法。

請不要覺得被稱為狗是一種侮辱,就像被稱作狼不等於是一種讚美。

這不是什麼玄妙的理論。其實,說來說去,就只有三個字:「做自己」。

「做自己」說來簡單,但之所以會有鬥犬、鬥雞、鬥蟋蟀,正是不讓牠們做自己的結果。一味鼓動犬性的人去追求狼性,跟要求河馬變蝴蝶是同樣荒謬。

人與狗在科學上本來就沒有那麼大的不同。在一萬九千三百個狗基因當中,至少有一萬八千四百七十個與已識別的人類基因相同,這代表人類跟狗有將近百分之九十九基因相同,所以無論一個人發揮的是狼性還是犬性,都是百分之九十九理所當然的事。

所以你到底是狗?還是狼?

你最愛的回答「看情況」「都有可能」並不是一個科學上、或是哲學思考上可以接受的答案。

當一匹狼發揮了犬性,整天接受豢養,頭頂的毛偶爾還會被染成粉紅色綁上蝴蝶結,會不會喜歡這樣的自己?

當一隻狗發揮了狼性,弄死農場三十幾隻無辜的雞,一口也不吃就揚長而去的時候,會不會喜歡這樣的自己?

這無關褒貶,也無關社會觀感。當河馬看到一隻蝴蝶,就只是看到一隻蝴蝶;當一隻狗看到一匹狼,也應該僅止於看到一匹狼而已。

想清楚了本質以後,選一個答案——能夠「做自己」的那個答案。

人生這條路,別的不說,能夠「做自己」,肯定自在不少,如果任意「浪費生命」,成為只為展現狼性發狠把雞弄死了卻不吃的野狗,或是海洋館裡咬死整群黃金魚後丟棄的鯊魚,那就真的是不可原諒了。

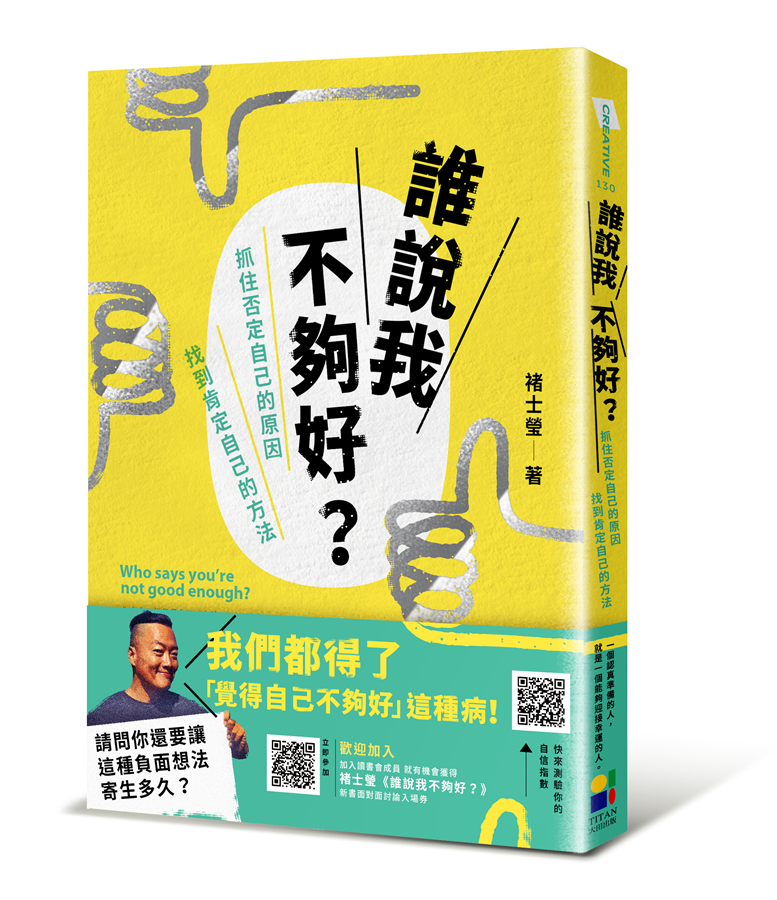

*本文摘自《誰說我不夠好:抓住否定自己的原因,找到肯定自己的方法》,大田出版。

【作者簡介】

褚士瑩

一個從小就喜歡到世界盡頭去旅行的國際NGO工作者,專業訓練來自埃及AUC大學唸新聞,及哈佛大學甘迺迪政府學院。

2001年起計畫遍佈世界各地,七大洋五大洲只缺南極洲跟南冰洋,他很愛自己的工作。在緬甸衝突地區的和平工作,讓褚士瑩意識到發展工作的極限,因此從2015年赴英國倫敦瑞士哲學作家艾倫‧狄波頓成立的「The School Of Life」(人生學校),後來在法國「Institute of Philosophical Practices」(哲學踐行學院)師事奧斯卡‧柏尼菲博士,學習哲學諮商,目標是在緬甸內戰衝突地區成立一個草根哲學機構,鼓勵武裝部隊跟難民營中長大的孩子一起思考「和平為什麼比較好?」,進一步用哲學思考來面對世界上各種戰爭、貧窮、難民、移工、歧視等複雜的問題。

在台灣期間,他串連在地與國際團隊,一起關心兒童與成人的思考教育、訓練NGO領域的專業工作者、客工、新移民、部落、環境、社區營造、小農與永續農業、自閉症成人、失智症家屬的支持。中文出版品包括《到天涯的盡頭歸零》〈時報出版〉、《我為什麼去法國上哲學課?》〈大田出版〉等五十多本作品。

【延伸閱讀】

閱讀採訪需求通知 / 提供最新閱讀新聞資訊

請聯繫:上報生活中心 → lifenews@upmedia.mg

- 【完整菜單】養心茶樓新品牌「YACHE 野菜韓式蔬食」打造韓式蔬食餐廳!開幕 1 元炸醬麵、辣炒年糕免費吃

- 【東京鐵男見聞】日本啤酒30年的戰爭 — 麒麟對決朝日!

- 人氣台菜餐廳「真珠」插旗微風南山!身分證有「9」免費加菜 農曆春節推出 3 款限定年菜、花雕醉蝦必吃

- 評估川普新政風險可控 國安高層:因應中國威脅更關鍵

- 柯爸病逝!柯文哲臉書發文哀悼 陳佩琪貼「3張合照」曝心聲

- 1秒翻轉厭世上班族的心!台北捷運「奇異果列車」淡水信義線超萌登場

- 總統府元旦開放湧入近萬民眾 創歷年來單日最高人數紀錄

- Ptt 熱議!T1 Gumayusi 發現 Faker 是他的叔叔 網友:LCK 是李氏王朝?

- 【內幕】朱、侯釋善意允投入大選挺韓 力抗「郭柯王」結盟

世代傳媒股份有限公司

信箱:service@upmedia.mg

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

探索網站

地址:新北市新店區寶橋路188號8樓

電話:+886 (2) 2568-3356

傳真:+886 (2) 2568-3826

e-mail:service@upmedia.mg

關注我們的報導社群

提供新聞:news@upmedia.mg

投書評論:editor@upmedia.mg

客戶服務:service@upmedia.mg

廣告合作:ad@upmedia.mg

29.5°C

29.5°C